Poison & Medicine ブログ 毒と薬

2025.4.22

エッセイ

時代遅れの「教養主義」はわたしの生命維持装置

『朝日新聞』2025年4月5日朝刊に掲載された「(耕論)『教養』はどこへ」で、 ドイツ文学研究者・高田里惠子さんへのインタビュー「『純粋さ競争』、形を変えて」はとても刺激的でした。

というのは、自分のことを言われていたからです。

鈴木大拙(1870ー1966)は日本の禅文化を海外に紹介した仏教哲学者。米国現代音楽の作曲家ジョン・ケージの偶然性音楽にも大きな影響を与えました。金沢マラソン出走の前日に訪問。

高田さんは、教養とは「自分自身で自分自身を作りあげること」であると定義します。

そして、明治期のエリート青年にとって、自己の形成は新国家建設の一翼を担うこととイコールだったと。それが、日露戦争あたりを境に国民国家が完成したことで「立身出世主義」の意義は薄れました。その反動として大正期に生まれたのが「教養主義」なのだそうです。

ローリング・ストーンズの東京ドーム公演で上京の折り、前日の2014年3月6日、鎌倉・東慶寺を訪ねる。

続けて高田さんは教養主義の特徴をこう説明します。

高踏的でありながらスノッブな文学や芸術の趣味、授業エスケープや飲酒・喫煙などの露悪的な反抗心、受験勉強への軽侮、進歩的で反体制的な政治メンタリティー、自己愛と裏返しの自己批判精神、個性的で天才肌の同級生たち、変人への包摂力……。

このような偏屈な精神と態度は、戦後になっても伝統校で温存され、わたしが通った男子校、東海中学高校が、というよりわたし自身がまさにそうでした。

丸山眞男『日本の思想』

岩波新書 1978年第31刷(初版1961年)

丸山眞男(1914-1996)は、岩波文化を代表する政治学者。高2の時、国語教師のすすめで購入。当初はまったく理解できませんでした。以来、忘れた頃に何度も読み返しています。いわば、わたしの「教養主義」の原点。

さらに氏は追い打ちをかけます。

前途洋々のエリートの卵たちが、あえて立身出世に背を向け、自分が単なる受験秀才や優等生ではないことを自分にも他人にも示す。見栄や背伸びとも結びついたこの不思議な志向が、日本的教養主義の土台でした。

その正体は「男の子たちによる『自分はどれだけ純粋か』競争」であると。

そして「結局のところ、彼らの芸術や文学への没入も、反抗も、すべて身を滅ぼさない限度をわきまえたもので、甘さと甘えを抱えていた」と斬り捨てます。

ここまで、ズバッと袈裟懸けに斬られて、かえって爽快になりました。

高田さんの記事を読んで、高校時代の自分は親や学校や社会が押しつける「受験競争」の逃れられない現実から目を反らしたい気持ちから、受験の役に立たない「教養主義」に走っていたことがわかりました。

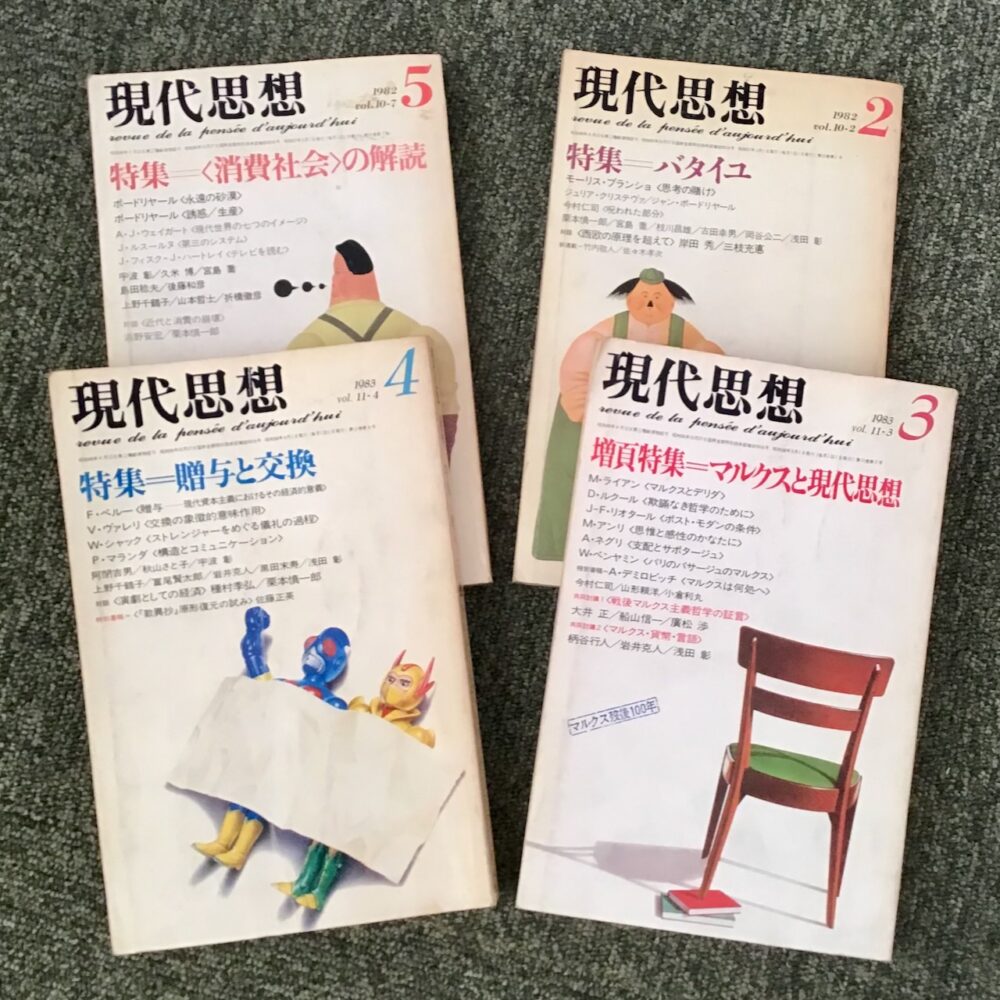

月刊誌『現代思想』青土社 1982&1983年

蓮実重彦、栗本慎一郎、浅田彰らを輩出した、見栄を張り背伸びしたい「男の子」の愛読誌。

今回、83年3月号掲載の柄谷行人/岩井克人/浅田彰の鼎談「マルクス・貨幣・言語」を読み返したら、難解な言葉づかいのオンパレード!当時の思想界の空気感が伝わってきて読みごたえありました。

かくして、わたしは一浪し81年に早稲田大学に入学しました。

当時、文学部を除けば、女子学生は圧倒的少数でした。

「男女雇用機会均等法」はまだなく、女性は4年制一流大学を卒業しても、総合職として企業に就職するのは狭き門でした。

そんなハンディキャップがあってか、同窓の女子学生の多くは成績ではトップクラスでした。

いっぽう、わたしはというと、授業にはろくに出席せず、音楽や美術や映画や演劇や現代思想といったサブカルチャーにうつつを抜かしていました。

ジム・ジャームッシュ監督

『ストレンジャー・ザン・パラダイス』パンフ

1983年に開館したミニシアターの草分けシネヴィヴァン六本木へは、こけらおとしのジャン・リュック・ゴダール監督『パッション』から、しばらくは全上映作品を観に行っていました。

今回それらのパンフレットが探し出せなかったので、代わりに86年に有楽町スバル座で単館公開され話題を呼んだこの傑作をあげておきます。

わたしより3歳年長の高田さんにしてみれば、一流企業への就職が約束され、モラトリアムを楽しんでいるかに見えただろう、わたしみたいな男子学生は、世間知らずの甘ったれの「男の子」と映ったことでしょう。

そんな「男の子」同士が「差異の戯れ」だの、「ゼロ記号」だのと、教養をひけらかし、じゃれ合うさまを見て、皮肉を込めて「純粋さ競争」と名づけたと確信しました。

ジャック・デリダ

『根源の彼方に グラマトロジーについて』(上)

現代思潮社 1984年初版

ジャック・デリダ(1930-2004)は、アルジェリア出身のユダヤ系でポストモダンを代表するフランスの哲学者。かれが提唱した「脱構築」は流行語になりました。本書も『エクリチュールと差異』も途中で挫折しました。死ぬまでには読破したい。

Scritti Politti

『Songs to Remember』

Rough Trade (LP) 1982年

1982年に英国ラフ・トレードからリリースされたニュー・ウェーヴ・バンド、スクリッティ・ポリッティのデビュー・アルバム『Songs to Remember』を買ったら、ずばり「ジャック・デリダ」Jacques Derrida というタイトルの曲が入っていてびっくりしました。

知的であることがクールだった80年代を象徴するポップ・ナンバー。

ただ、元「男の子」のオジさんとして言わせてもらうなら、それは競争というよりゲーム感覚でした。

その意味では「純粋さゲーム」、もしくは80年代現代思想の流行語を用いて「純粋さ遊戯」と呼んでほしかったですね。

「遊び」といえば、ホイジンガ、カイヨワの思想と同時に、この曲を思い出します。

80年代、何度もコンサートに足を運んだ敬愛する高橋アキさんのピアノによるエリック・サティ「スポーツと気晴らし」(1914)です。どうです?高踏的でしょ。

高田さんは朝日新聞デジタル版でこうも言っています。

「月刊『ユリイカ』を小脇に抱えデリダとかラカンとかゴダールなどとつぶやく」のがカッコよかった1980年代のニューアカ(ポストモダン)ブームが「教養主義の最後の花火」だったと。

この発言にわたしは高田さんのニューアカ世代への愛を感じました。

浅田彰『構造と力』

勁草書房 1984年第20刷(初版1983年)

浅田彰(1957- )は80年代のニューアカ・ブームを代表する経済学者・思想家。83年発売時、あまりの加熱ぶりに興ざめして買うのを控えていたら、翌年でなんと20刷!表紙の図像は、浅田の思想を象徴する「クラインの壺」。

現代は、高学歴の若者たちのあいだでさえ、もはや教養主義は通用せず冷ややかな目で見られるようになったといいます。そして、高田さんはこう結論します。

「教養主義」の対義語は、むかし「立身出世」、いま「コスパ」「タイパ」であると。

ジョルジュ・バタイユ『呪われた部分』

二見書房 1979年第3刷(初版1973年)

エロティシズムの作家・思想家として知られるジョルジュ・バタイユ(1897ー1962)による本書は、80年代、社会思想史の今村仁司(1942-2007)らにより消費社会論として脚光を浴びました。

そうだったのか。

ジャン・ボードリヤールの『消費社会の神話と構造』を卒論に選び、80年代「おいしい生活。」の真っ只中で、モースの贈与論やバタイユの蕩尽的消費を信奉していたわたしです。

たとえ、鼻持ちならないいやみたらしさと思われようが、「教養主義」は自分が自分であるための生命維持装置です。

「コスパ」「タイパ」。真っ平御免です。

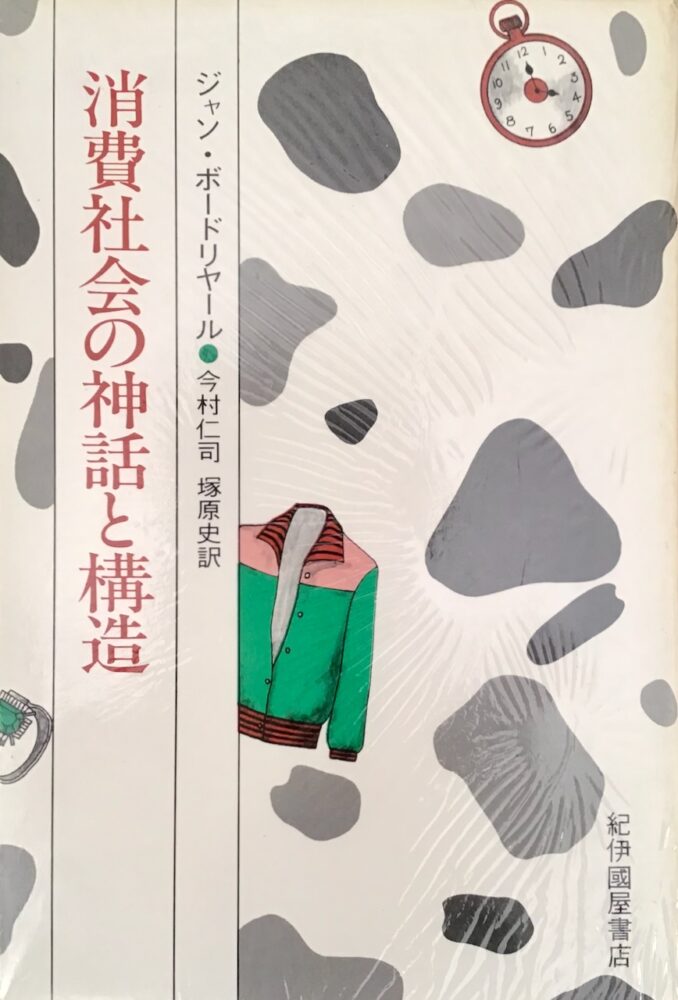

ジャン・ボードリヤール

『消費社会の神話と構造』

紀伊國屋書店、1982年第13刷(初版1979年)

ジャン・ボードリヤール(1929-2007)は、フランスの哲学者・思想家。人は「役に立つから」求めるというより、他者と差別化(差異化)するため、役立たなくても、いやむしろ、役に立たないからこそ欲望するという考え方に当時、共感しました。いまもそう思っています。